同志スターリン、同志ブレジネフの「同志」ってどんな意味?

1917年のロシア革命の後、帝政時代に使われていた呼びかけの言葉は、廃れてしまった。かつてロシアでは、「ミスター」に類する呼びかけは、複雑なシステムをなしていた。

貴族の男女、公務員、軍人、尊敬される商人、司祭…。相手に呼びかける際には、まずその階層と地位を知っていなければならなかった。そして、それらの身分ごとの呼びかけは、「ミスター」、「ミセス」のように、はっきりと敬意を表していた。

庶民(町民と農民)だけが、こうした呼びかけの言葉を持っていなかった。だから、こういう規則は、帝政ロシア社会における不平等を強調していたわけで、ボリシェヴィキ政権はこれを変えることに熱心だった。

フランス革命が言葉を変える

1789年のフランス革命の場合、同国の貴族が廃止されると、フランス人は自由な人々のための新しい呼びかけの言葉を考えた。「シトワイヤン」(Citoyen 市民)だ。元フランス国王でさえ、「シトワイヤン・ルイ・カペー」と呼ばれた。

しかし、革命後のロシアでは、フランス革命の際の「市民」という言葉は的外れだった。この言葉は、フランスと同じく、民主的な権利と自由を示唆したからだ。

ボリシェヴィキ政権は、民主的ではなく社会主義的な、異なる社会および国家の構造を打ち立てようとしていた。だから、別の言葉が必要だった。

社会主義が誕生したドイツでは、最初の社会主義者たちは、呼びかけとして「kamrade」を使った。ラテン語では、「camarada」は、文字通りの意味は「同じ部屋に住む人」だ。様々な言語学的研究によると、在学中に同じ寮の部屋を共有した人を指して使用されていたらしい。

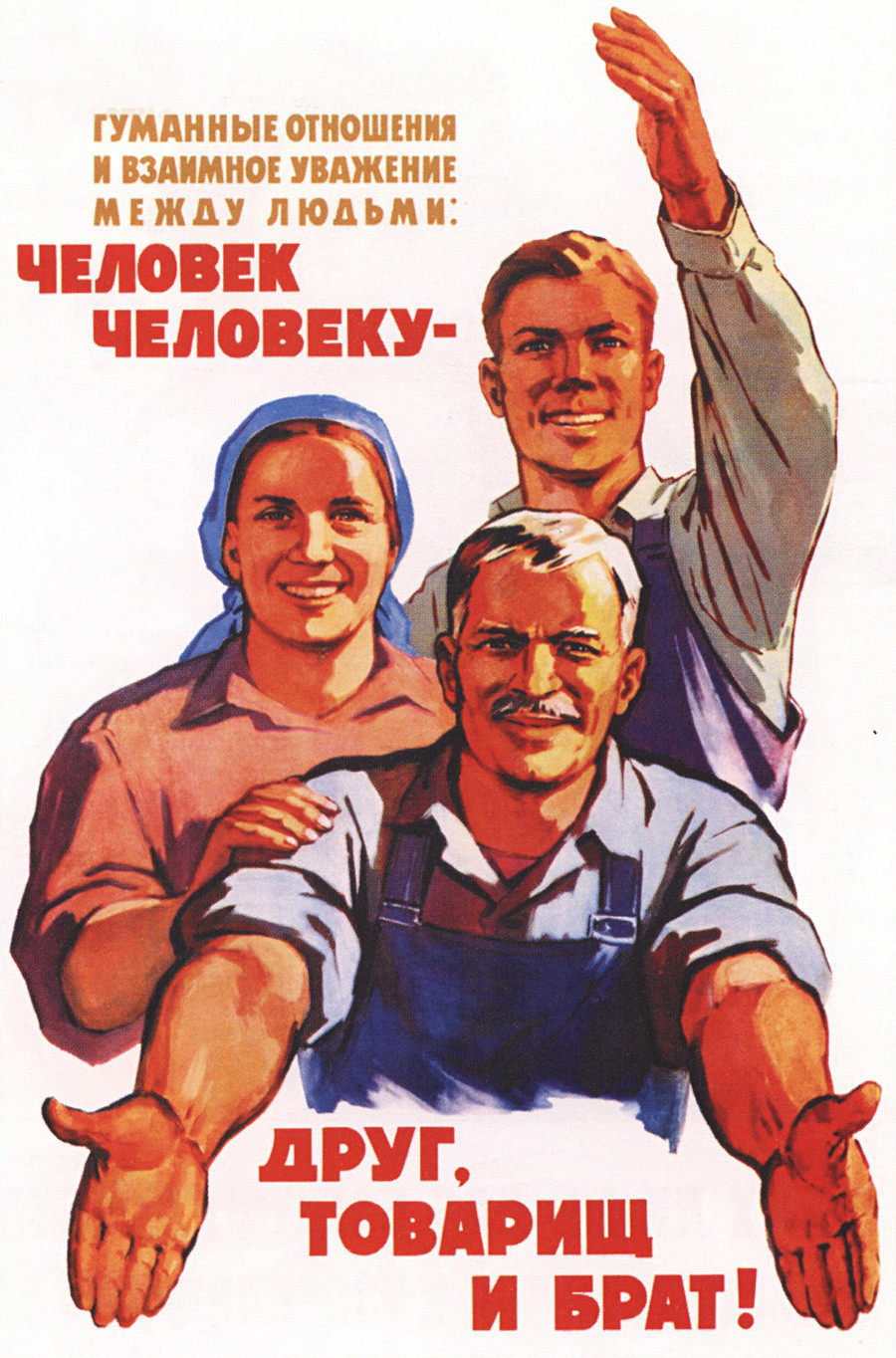

フランス革命と1848年のヨーロッパの革命の後、「comrade」は同じ社会主義的な思想を共有し、そしてより重要なことには、そのために戦っている人々に対する、共感を示す呼びかけになった。しかしロシア人は、「comrade」とは言わなかった。彼らには、自分のバージョン「タヴァーリシ tovarisch」があったので。

ビジネスパートナー

ロシア語では、「タヴァーリシ tovarisch」は当初、「友人、同志」ではなく、「ビジネスパートナー」を意味していた。語根の「タヴァール tovar」は「商品」を意味し、「タヴァーリシ」は商品取引の相棒を指したわけだ。だから、これははっきりビジネスに関係する意味を含んでいた。

コサックの中では、コミュニティの正式な一員が「タヴァーリシ」と呼ばれていた。また、この語は役人にも使われていた。1802年から1917年まで、副大臣は「大臣のタヴァーリシ」と呼ばれた。

ロシア革命後、ボリシェヴィキ政権はすぐに「自分自身」、すなわち共産主義者のために使う一般的な呼びかけとして「タヴァーリシ」を採用した。

しかし、フランス革命後に「シトワイヤン・ルイ・カペー」と呼ばれたルイ16世とは異なり、皇帝ニコライ2世は、「タヴァーリシ」とは呼ばれなかった。彼は「同志」ではあり得なかったからだ。

さらに、「お前は我々の同志ではない」というのは、ボリシェヴィキの間では重大な侮辱であり、大粛清が行われた1930年代には、この侮辱は致命的になものになり得た。なぜなら、それはすなわち、非共産主義者であるという非難となり、共産主義イデオロギーの敵という烙印を押されることになったからだ。

「同志」か「市民」か?

裁判や軍事法廷(ちなみに、ロシア語では「タヴァーリシの裁判」と呼ばれる)などの公式の訴訟では、結局、「グラジダニーン」(市民)という言葉が使用されるようになった。「市民」は必ずしも「同志」ではないからだ。

「タヴァーリシ」の女性形は用いられなかった(すぐに廃れた「タヴァルカ tovarka」は別として)。だから女性も、この男性形で呼びかけられた。とはいえ、女性の姓は依然として女性形の語尾をもっていたから、「タヴァーリシ・イワノワ」のようになった。姓が男性形だと、「タヴァーリシ・イワノフ」となる。

ソ連(そしてその後は、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ)の軍人の間では、「タヴァーリシ」は決まった呼びかけになった。上官は、部下の階級と名、または階級とこの「タヴァーリシ」で呼ぶ。「カピタン(大尉)ペトロフ」、または「タヴァーリシ・カピタン(大尉)」となるわけだ。

一方、部下は上官を、階級と「タヴァーリシ」のみで呼ぶ。「タヴァーリシ・レイテナント(中尉)」、「タヴァーリシ・ポルコーヴニク(大佐)」という具合だ。

またソ連の伝統では、共産党指導者には、常に「タヴァーリシ」をつけて呼びかけた。「タヴァーリシ・スターリン」、「タヴァーリシ・ブレジネフ」等々。

今日の状況は?

モスクワ、ソ連。1978年10月27日。レオニード・ブレジネフがコムソモールの設立60周年を記念して発表している。

ヴィクトル・コシェヴォイ、ウラジーミル・ムサエリャン撮影/TASS今日のロシアでは、決まった呼びかけの形式はない。公の場では、革命前の「ガスパジーン」(ミスター)と「ガスパジャー」(ミス、ミセス)が使われるが。

「グラジダニーン」(市民)は今では、形式ばった、敵対的な態度さえ示している。これは明らかにソ連時代の名残だ。「タヴァーリシ」は現在、主に皮肉な、やや見下すようなニュアンスで使われる。

あの人は知り合いだ、というような場合の「知人、友人」という意味を示すためなら、ロシア人はむしろ「プリヤーチェリ」(友人〈親友というほど親しくない〉)や、「ズナコームイ」(文字通り「知り合い」という意味)を使うだろう。

ロシア人が誰かに「タヴァーリシ」と言うようなときは、争いや困難な状況を、角を立てずに、わざとふざけて解決しようとしている可能性が大だ。例えば、地下鉄の中で比較的穏やかに口論するときとか、歯医者の順番待ちの順番をめぐって争うとか言った場合である。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。