同じ本を、いろんな気分の時に、さらにはさまざまな年齢で読み直すと、ほとんどの場合、新しいディテールや隠れていた意味が分かってくる。作家レフ・トルストイ(1828~1910年)の専門家で、その評伝を書いたパーヴェル・バシンスキーは、この作品を何十回も読み返し、その都度まったく違った小説に見えたという。

そこで彼は、『アンナ・カレーニナの本当の歴史』という題名で、自分のメモ、発見、考えなどをまとめることにした(AST出版、エレーナ・シュビナ編集、2022年)。そのなかからいくつか興味深い点をご紹介しよう。

映画『アンナ・カレーニナ』からのシーン

Alexander Zarkhi, 1967/Mosfilm超大作『戦争と平和』で成功した後、トルストイは、さらに歴史を遡り、ピョートル大帝(1世)についての小説を書くことにしたが、有機的な全体像に結実しなかった。時代が遠すぎて身近に肌で感じられなかったことも一因だ。こうした創造上の危機を経て彼は、別の分野でインスピレーションを得た。「現代の個人生活を題材にした小説」だ。

1873のこと、トルストイの机上にたまたまソフィア夫人が、アレクサンドル・プーシキンの連作小説集『ベールキン物語』を置いていった。そこで彼は、この作品を読み返し始めたが、とくに未完の小説の断片「客は別荘に集まってきた」に触発された。

これは、上流社会がオペラに集う様子を描いており、ヴォリスカヤ夫人の突然の出現が、皆の注意を釘付けにする。「彼女はひどく身持ちが悪い」と人々は話す。夫人には愛人がいるという噂がある…。

トルストイが感嘆したのは、プーシキンが「直ちに物事の本質に入り」、読者をすぐさま事件の核心に連れていくことだ。トルストイは、こうした形式を自分でも試すことにしたが、事は、小説の冒頭の書き方だけの話ではない。彼にはすでに小説の全体像がある程度見えていたからだ。

プーシキンの断片は、「客は別荘に集まってきた」で始まるわけだが、トルストイの小説は、次の簡潔な一文で、読者をその真っ只中に引き込む。「オブロンスキー家ではすべてが混乱していた」

『アンナ・カレーニナ』の多数の草案の一つでは、トルストイは、上流社会の夜会と、ある女性の不倫の噂から始めている。しかし結局、こうした失敗のない小説技法ではなく、オブロンスキー家での普通の家庭のシーンから始めることにした。これは、小説のいわば副次的なラインであり、本筋(つまりアンナの悲恋)ではない。しかし、バシンスキーの指摘によれば、「人為的な手を加えない、人生そのものを反映している」。

ちなみに、アンナ・カレーニナのイメージ、容貌は、トルストイがある時、プーシキンの長女マリア・ガルトゥングの美貌を目にして驚いたことが一因だと考えられている。

マリア・ガルトゥング

Leo Tolstoy State Museum, Moscow/Public Domainフランスの作家ギュスターヴ・フローベールは、『アンナ・カレーニナ』の20年前にこの小説を書いている。トルストイが『ボヴァリー夫人』を読んだという確証はないが、筋には似たところがある(もっとも、恋愛小説というものは、粗筋はどれも似通っているものではあるが)。つまり、妻はお人好しの夫を欺き、自殺する(ボヴァリー夫人は、鉄道自殺ではなく、服毒自殺だが)。

映画『ボヴァリー夫人』からのシーン

Metro-Goldwyn-Mayerバシンスキーの信じるところでは、トルストイは、フローベールの小説を知っていたものの、故意に沈黙した。なにしろ、トルストイは、このフランス作家の他の作品については言及しているし、仏ジャーナリストとの会話の中で、フローベールは偉大な作家だと言っている。

ちなみに、アンナは非常な読書家であり、男性の主人公レーヴィンとの会話のなかで、エミール・ゾラ、アルフォンス・ドーデを読んだと言っているけれど、フローベールについては触れていない。当時流行していた仏作家を貴夫人アンナが素通りしたとは考えにくいが。バシンスキーは、このアンナの沈黙の背後に作者トルストイがいる、と信じている。

しかしトルストイは、フランス文学について語りつつ、盗作の有無に関しても間接的に答えている。「私は、スタンダール――バルザック――フローベールといった継続性、連続性があるという考えに与しない。天才は、他者から生じるものではなく、常に独立して生まれるものだ」

バシンスキーはまた、アンナ・カレーニナとエンマ・ボヴァリーの人物像を詳しく分析したうえで、両者がほぼ対照的であることを見出した。

アンナは、男を夢中にさせる上流社会の貴婦人だが、エンマは、ただ本来の自分になりたいと漠然と夢見ている。アンナは、「他者を引き込んで破壊する台風」だが、エンマは、「大いなる美しき愛」という自分の夢になすすべもなく引きずられる犠牲者だ。

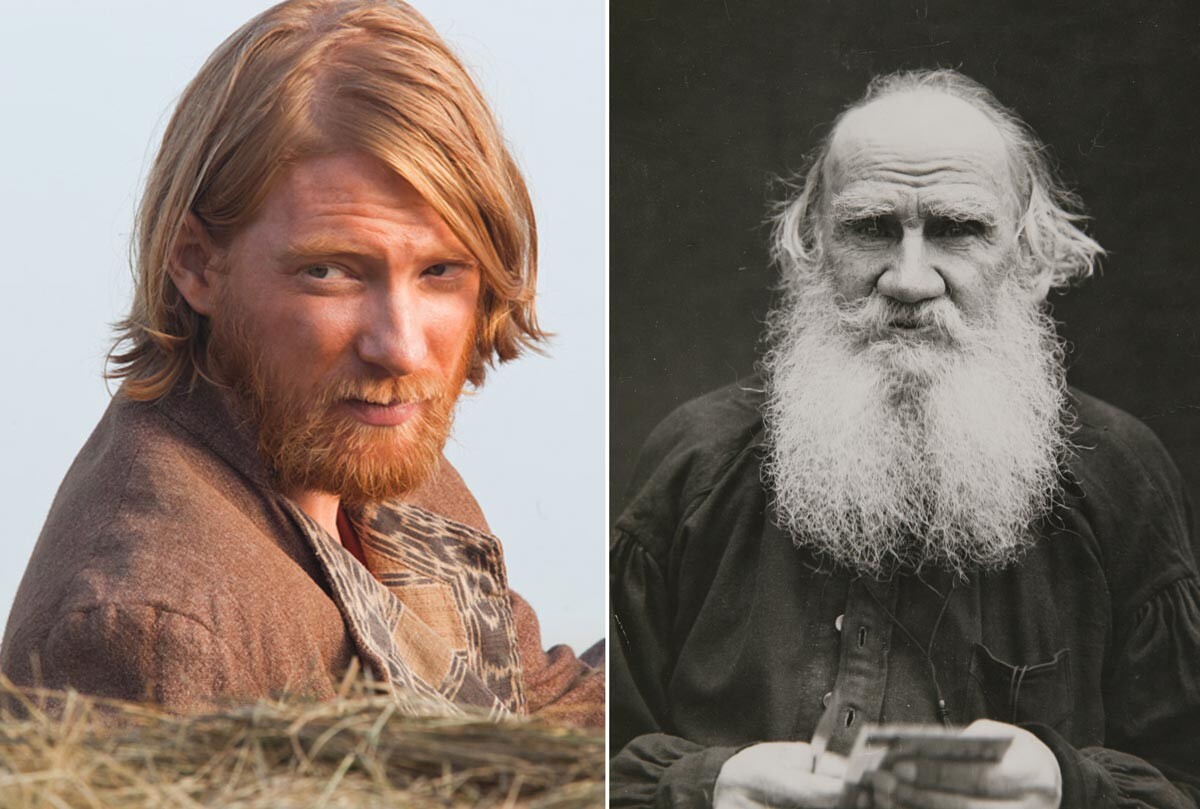

ニコライ・レーヴィンとレフ・トルストイ

Joe Right, 2012/Working Title Films, Vladimir Chertkov/Public Domainまだ「非常に世俗的」だった初期の小説草稿では、キティーとレーヴィンのラインはなかった。しかしこのラインは、オブロンスキー家とともに、もう一つの「非小説的な」、ありのままの生活を描いており、この小説が極めて高く評価されている理由の一つだ。

おそらく、コンスタンチン・レーヴィンのモデルはただ一人であり、しかもそれを非常に正確に描いている。その点で、作中唯一のキャラクターだ。そして、そのモデルとは作者自身である。

キティーへの求婚が最初は断られたこと、草刈りなどの農作業に熱中していること、そして、一種独特の「野性的な」性格をもつこと。これらはすべて、トルストイ自身の個性と伝記の特徴をなしている。

アンナが自殺した後、小説の通常の規範からすれば、ここで小説を終えてもよかったはずだが、トルストイは書き続け、レーヴィンの農村での日常生活を語る。

しかし、『アンナ・カレーニナ』の映画の多くは(それはすごくたくさんある)、まさにアンナの自殺で終わる。この作品を出版したミハイル・カトコフも、この部分(第8章)を印刷することを望まなかった。

この小説は、『ロシア報知』誌に分載されたが、その終章は、政治的な理由で掲載されなかった。レーヴィンは、1876~1877年のセルビアとトルコの紛争に赴く、ロシアの義勇兵について否定的な意見を述べる(アンナの恋人ヴロンスキーもまた、アンナの死で絶望して、義勇兵となる――自分の死に場所を求めて)。誰もが、これが平和主義者トルストイの考えであることを理解していた。

しかし、読者に第8章掲載取りやめの理由を説明するために、出版社はこう書いた。「前の号では、小説『アンナ・カレーニナ』の巻末に『続く』と記されていた。だが、ヒロインの死で小説は終わった」

「トルストイは激怒した!彼にとって、レーヴィンとキティーの物語は、アンナとヴロンスキーのそれよりも重要だった。それは彼自身の物語だったからだ」。バシンスキーはこう書いている。

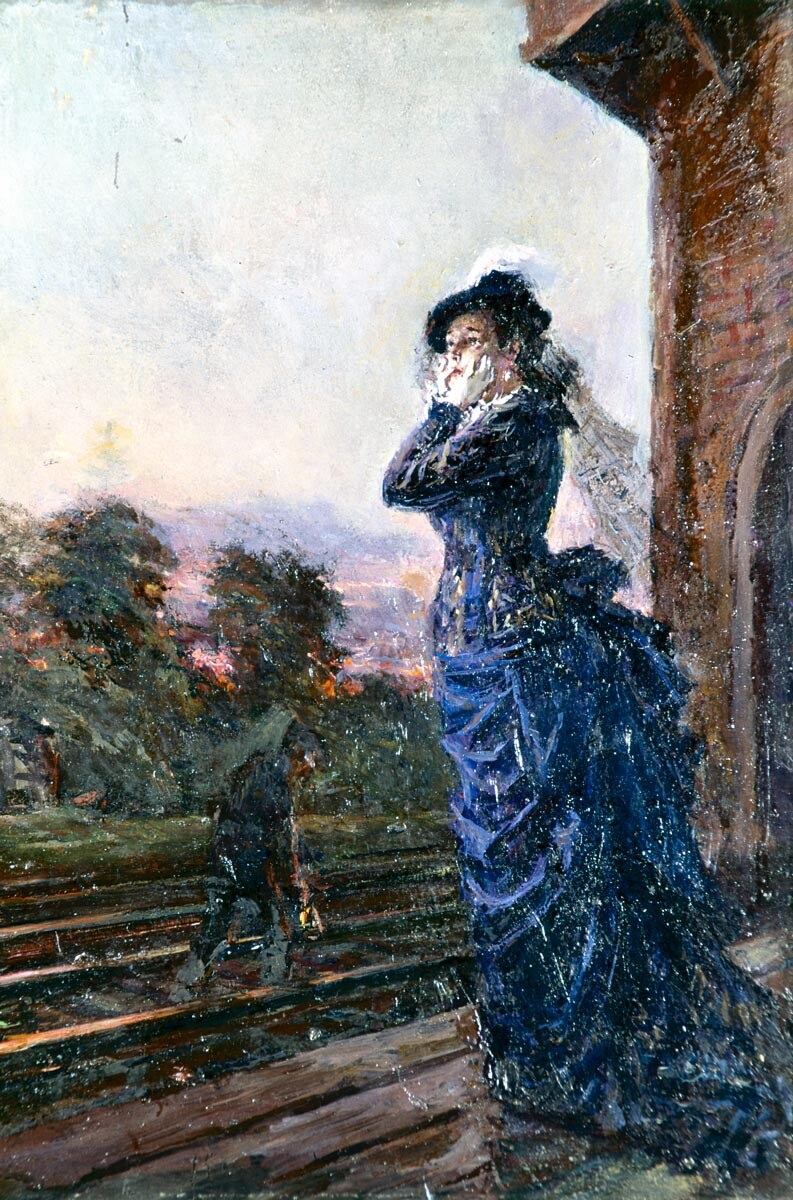

「自殺直前のアンア」、本『アンナ・カレーニナ』の挿絵

Balabanov/Sputnikロシア文学では、女性キャラクターは、自殺するときは入水することが多く、鉄道自殺は稀だ。「トルストイが自分でそんなシーンを考えることはなかっただろう。当時としては過激すぎたから」。こうバシンスキーは考える。では、この思いがけぬ悲劇の幕切れはどこから来たか?

トルストイ家の邸宅は、ヤースナヤ・ポリャーナ(トゥーラ市近郊)にあるが、その近くに作家の近親者たちが葬られている教会墓地もある。そこに、アンナ・ピロゴーワという女性の、今では見捨てられた墓もある。

事件が起きたとき、この女性は、未婚で32歳だったが、トルストイの隣人の地主、アレクサンドル・ビビコフに復讐するために、列車の下に身を投げた。彼女は、ビビコフの家政婦だった。

ビビコフは彼女を愛人にしていたが、別の女性(家庭教師)に求婚した。この悲劇についての記述は、トルストイのソフィア夫人の日記にある。夫人が述べているように、作家は、彼女の死体解剖に立ち会い、強烈な衝撃を受けた(『アンナ・カレーニナ』で、ヴロンスキーも、アンナの無残な死体を見る)。

ちなみに、『アンナ・カレーニナ』のある草稿では、アンナの遺体は川で見つかる。「若い美女が何十トンもの巨塊に押し潰されるシーンほど想像力をかき立てるオプションはない」。バシンスキーは指摘する。

その後、この鉄道自殺の場面は、劇場や映画館でまさに一つの象徴となり、グレタ・ガルボ、ヴィヴィアン・リー、ソフィー・マルソー、キーラ・ナイトレイなどのスターが演じてきた。女優にとって、それはハムレットの独白「生きるべきか、死ぬべきか」に比すべきものだ、とバシンスキーは考える。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。