古代、中世のスラブ人は、病気、失敗、自然災害などの背後には、異界の力が働いていると信じていた。異界の力とは、悪魔、妖精(人間の姿をしている)、その他の魑魅魍魎だ。

彼らは、ある種の「境界」に潜んでいる。それは、生者の世界と死者のそれとの境で、例えば、敷居、橋、分かれ道、十字路のような物理的な境界線だったり、時間的な境界(真夜中、正午、満月)だったりする。そして、災難に巻き込まれないようにするには、これらの「汚れた」場所を迂回するのがよい。それでも出会ってしまったら、相手に応じていろんな対応策がある。

まずは、家に住み着いている小さないたずらっ子から始めよう。夜、誰かが台所のドアをノックしたり、床板がきしんだりしているように思ったら、それはたぶん、家に「バラバシカ」が住んでいるのだ。

スラヴ人は、人間たちの傍にいて、ちょっとしたいたずらをしたり、人――とくに子供――を驚かせたりする様々な存在を「バラバシカ」と呼んだ。バラバシカは、家の主人に異界の光景を見せる場合もある。家を守る家霊「ドモヴォイ」が、その家の住人がバラバシカに対処するのを助けてくれるという。ドモヴォイは、ロシア版の座敷わらしといったところだ。

アンチュトカは悪霊で、家、風呂場、沼、森などにいる。彼らは、単にいたずらするだけでなく、悪霊の「親玉」の手先にもなる。服を細切れにしたり、靴下を引き裂いたりするのは、最も無害な部類だ。

肝心なのは、どんな状況でも彼らの名前を言わないこと。こうはっきり意識していないと、うっかり「アンチュトカ」と口にしかねない。

助かるためには、拳をクキシ(親指を人差し指と中指の間に挟む、いわゆるフィグ・サイン)の形にして見せる。これに多少の罵言を加えてもいい。

「リーホ(不幸)が静かなときは、それを目覚めさせるな」(“Не буди лихо, пока оно тихо”)。

このロシアの諺には、実は恐ろしい意味が隠れている。「リーホ」は、不幸、災難という意味だが、それは、片目の悪霊の名でもある。このリーホに道で出くわすことは、災厄、死の予告となる。

この悪霊は、他人の悪口を言ったり、悪いことをしたりする人間の前に現れる。

ロシアには多くの森があるが、そのすべてに主人「レーシー」がいる。彼は、旅人を悪路に引き入れ、道に迷わせ、永遠に自分のもとに留まらせる。古代、中世のロシアで最も恐ろしい呪いは、敵をレーシーの魔手に引き渡すことだった。

レーシーの姿は、ふだんは目に見えないが、人に姿を見せたいときは、どんな外見でもとることができる、と思われていた。

この恐ろしい精霊をなだめるために、何か贈り物を持っていかなければならない。そしてもちろん、森を怒らせてはならない。

一部のスラヴ人は、密林には、レーシーのほか、マヴカたちがうろついていると信じていた。これは、未だ鎮まらぬ(日本風に言えば、成仏していない)娘の霊であり、沼地や谷間に人々を誘い込む。昼と夜の境目で活動し始めるので、この時間帯は、森やなじみのない道を歩いてはいけない。

ヴォジャノーイは、水中の国の親玉といったところ。スラヴ人のイメージでは、ふつうそれは老人で、魚の尾を持ち、ひげに泥が絡まっている。彼は、溺死者を自分の領分へ連れて行く。

スラヴ人は、ヴォジャノーイに捕まらないように、日没後は泳ぐべきでないと信じていた。

溺死した女性は死後、しばしばルサルカ(人魚)に変わった。一見すると愛らしい娘だが、彼女らに必要なのはただ一つ。人々を溺死させて、水中の異界の眷属を増やすことだ。

これは、自然な死に方ができなかった人間が死後、さまよい出たものだ。彼らが欲するのは何か?言うまでもなく、血を啜り、生者の魂を奪うことだ。

一部の文献では、彼らはヴルダラクとか吸血鬼とか呼ばれている。実際、概してこれはスラヴ版の吸血鬼といったところで、人間は、ヤマナラシの木で作った杭と十字架で身を守ることができる。

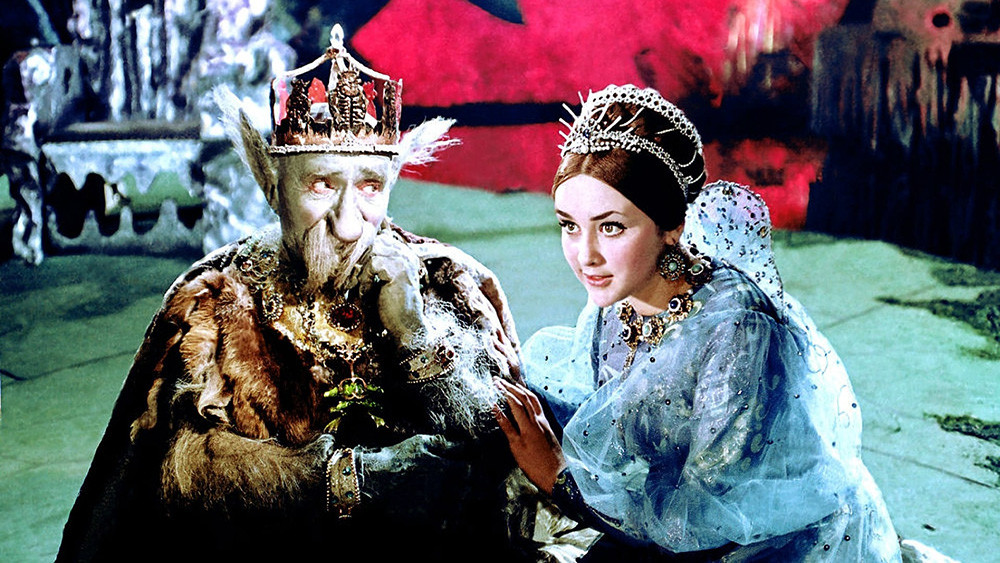

すべての悪霊に君臨する古い悪霊。19世紀の作家ニコライ・ゴーゴリが同名の小説で書いているように、ヴィイは出現すると、取り巻きに繰り返しこう言う。「まぶたを持ち上げろ、見えないぞ」

スラヴ人の迷信によれば、ヴィイのまぶたは地面まで垂れ下がっている。しかし、これは人間には幸いだ。ヴィイは、一目見るだけで、彼の前にいる者をすべて殺すことができるのだから。また、あらゆる自然災害は、彼の仕業である。彼に遭遇して助かるのは、強く正しい人間だけだとされる。

これは、三つの頭を持つ、火を噴く巨竜だ(一つの首を切り落としても、すぐにもう一つ生えてくる)。彼は、生者の世界と死者の世界の境界「カリノフ橋」を守っている。行くべきでない場所に、誰も行かせないためだ。

この巨竜についてはさまざまな風聞がある。娘をさらう、村を燃やす、さらにはヴィイの生まれ変わりである、など。

地域によって、この巨竜にはいろんな能力、行動が付与されていた。しかし、そういうバラつきにもかかわらず、多くの人は、彼が人間の言葉をあやつり、知恵をもつと信じていた。誰かが巨竜に遭遇しても、その人間の受け答えを彼が気に入れば、見逃すだろう。

ロシア民話によく登場する妖婆。鶏の足の上に建つ小屋に住んでいて、細長い臼に乗り、箒を持って、空中を飛ぶ。民話で、勇士が道を尋ねに彼女のところにやって来ると、彼女は彼を食おうとする。

概して、バーバ・ヤガーは、生者の世界から死者の世界への移行のシンボルだ。彼女は一本足で、それもむき出しの骨だけ。つまり、彼女は「部分的に」に死んでいるわけで、此岸から彼岸へ移動できる。

ロシア民話では、異界への旅は、通過儀礼の象徴であることがある。民話の主人公は、バーバ・ヤガーと会い、「儀式」を行うのだ(身を清め、バーバ・ヤガーの「来世」の食べ物を摂り、難問に答える)。バーバ・ヤガーの小屋から、新たな人間となって出るために。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。