ロシア人はいかにロシアの文豪を批評したか?

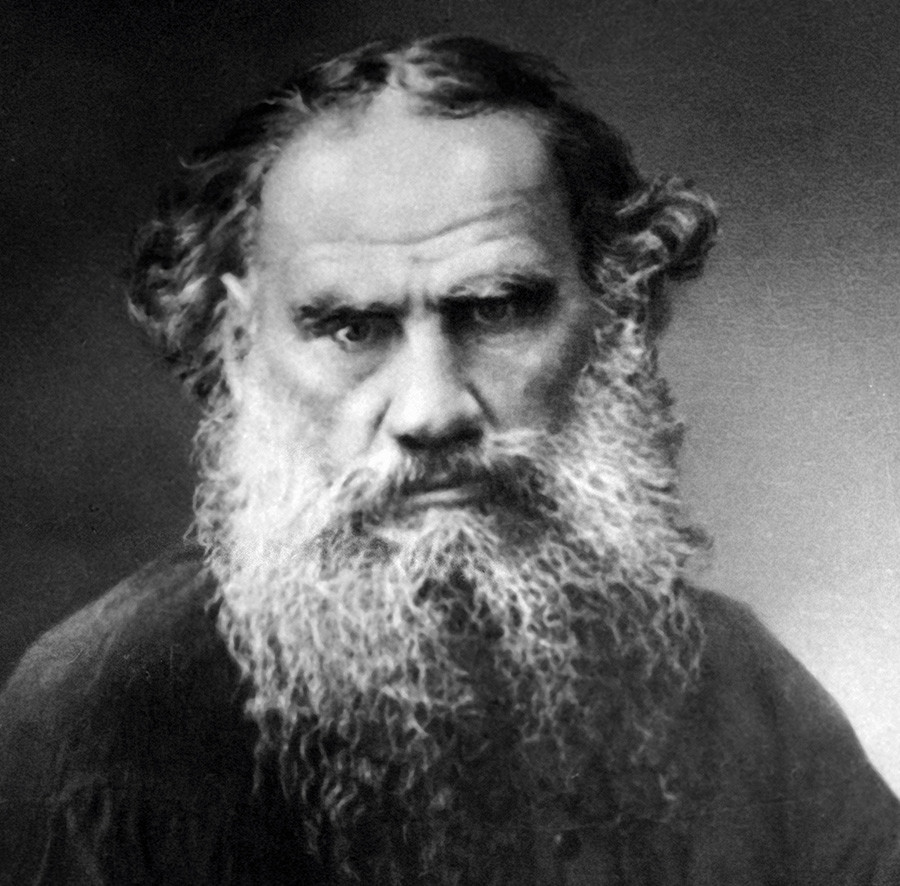

レフ・トルストイ

トルストイを最も激しく批判したのは、『戦争と平和』に描かれている1812年戦役(ナポレオンのロシア遠征)に参加した将校たちだったかもしれない。アヴラーム・ノロフは、作家・高級官僚で、弱冠16歳でボロジノの会戦に参加し、負傷して右足を失っている人物だ。その彼は、『戦争と平和』についてこう書いている。

「読者は...この長編の最初の部分で仰天する。まずは、首都の上流社会が空虚でほとんど不道徳に描かれることで、物悲しい印象を受ける。そして、軍事行動にはいかなる意味もなく、単に偶然の成り行きであること、軍人としての勇敢さもないことに呆れる。勇敢さを、我が軍は常にそして正当にも誇りにしてきたというのに…。私は...愛国心を傷つけられずには、この小説――歴史小説を標榜しているけれども――を読むことができなかった」

1868年に発表された大論文でノロフは、トルストイの事実誤認を詳しく明らかにしている。トルストイが、ナポレオンのロシア遠征(祖国戦争)を描くに当たって犯した誤りだ。

やはりこの戦争の参加者であるピョートル・ヴャーゼムスキー公爵もまた、「歴史的真実」を求めている。ちなみに彼は、『戦争と平和』の主人公ピエール・ベズーホフのモデルの一人だという説がある。

「この本では、歴史がどこで終わり、小説がどこで始まるのか、あるいは小説がどこで終わり歴史が始まるのか、はっきり決めることはおろか、推測することさえ難しい」。ヴャーゼムスキー公爵は記している。

ノロフと同じくヴャーゼムスキーも、トルストイが過去の出来事を「軽んじている」として非難する。

「歴史は、誠実にかつ尊敬と愛情をもって扱わねばならない。歴史絵巻をカリカチュアや下卑たものに貶めることは冒涜的であり、どんな文学的な品位や趣味にも反するものではないか?.. なぜ作者は、こんなに自分に自信を持てないのか?なぜ、自分の能力と才能を信じられないのか?そしてまた、なぜ読者をこれほど軽蔑するのか?まるで読者には、より雄大で、より内面的、道徳的な尊厳に満ちた絵画を鑑賞する力がないとでも言わんばかりではないか?」

フョードル・ドストエフスキー

ドストエフスキーを論じた最初の批評家の一人は、同時代人でナロードニキの理論家、ニコライ・ミハイロフスキーだ。もっとも、彼がその評論「残酷な才能」を出したのは、作家の死の1年後、1882年のこと。

ミハイロフスキーは指摘する。ドストエフスキーは訳もなくやたらと「精神的支柱」だの「預言者」だのと呼ばれるが、これは「ナンセンス」である。ミハイロフスキーの意見では、ドストエフスキーは、「なるほど綿密な研究には値するが、単に優れた独創的な作家であるにすぎない」。

ミハイロフスキーはドストエフスキーにこう食ってかかる。「残酷さと苦痛が常にドストエフスキーの意識を占めていた。しかも、まさにそれらの魅力的な側面、官能の苦痛の側面が意識を占めていたのだ」

ドストエフスキーの作品を詳細に検討してミハイロフスキーはこう結ぶ。

「ドストエフスキーは、芸術上のバランス感覚が弱い。そうしたバランス感覚があれば、残酷な才能の現れをコントロールできたであろうに。また、社会的理想が欠如している。その理想があれば、残酷な才能の発現を調節できたろうに。まさにこうした条件がそろったせいで、ドストエフスキーは、単純なものから大げさなものへ、人道的な方向から理由も目的もない苦しみに陥りがちなのだ」

しかし、ドストエフスキーを最もこっぴどくやっつけたのは文豪ウラジーミル・ナボコフだ。

「ドストエフスキーは偉大な作家などではない。むしろかなり凡庸だ。卓抜なユーモアの閃きはあるが、悲しいかな、それが長たらしい文学的凡庸の荒れ地になかに散見するだけだ」

「ドストエフスキーの味気無さ、前フロイト的コンプレックスを持つ人々の魂の際限なき詮索、踏みにじられた人間の尊厳の悲劇への陶酔。こういったことすべてを称賛するのはしんどいことだ」

ナボコフの意見では、小説『罪と罰』は「長たらしく引きのばされ、耐え難いほど感傷的で、ひどい書きぶりである」。また、『白痴』についてはナボコフはこう書いている。

「この気違いじみたごた混ぜは、対話だらけだ。それらは、死刑やロシア人の偉大な使命について、社会各層の意見を伝えるようになっているが、登場人物たちときたら、まず最初に青ざめたり赤面したり、足の重心を右左に踏みかえたりせずには、何もしゃべらないのだ」

ドストエフスキーは、ナボコフが自認するように、青年時代は彼の賞賛の的だったが、長じては、好んで批評するターゲットの一つとなった。

アントン・チェーホフ

逆説的だが、チェーホフの最大の批判者はチェーホフ自身だ。とくに近親者への手紙のなかで、自分自身をこき下ろしている。

「戯曲を書き終えた。『かもめ』という題だ。出来はあまり良くない。概して私は、劇作家としてはパッとしない」

「退屈もいいところだ」と彼は、自分の中編『ともしび』について書いている。「哲学もどきが多く、甘ったるい…。書いたものを読み返すと、吐き気がして唾が溜まってくる。不愉快だ!」

チェーホフは、他人からの称賛が我慢できなかったことが知られている。もっとも、良い作品も書いたと、彼は思っていたようだ。ただ、そういう作品は不人気だったという。

「私は、自分が成功をおさめているのが気に入らない…。下らない作品を書いてしまったのが腹立たしい。良い作品は、クズの本みたいにお蔵入りだ」

ただし、アイロニー抜きでチェーホフを批判した同時代人もいた。代表的な象徴主義の詩人の一人、インノケンチー・アンネンスキーは書いている。

「魂がない…。疲れ果てた貧しい魂。魂の代わりに摘まれたヒナギク…。私は二度とチェーホフを取り上げることはあるまいと感じている。これは無味乾燥な心だ」

その一方で、こう認めてもいる。

「彼は、ロシア語の口語の力を示した。純粋かつ厳密な文学的な要素として示した。これは大きな貢献だ」

アンネンスキーを超える大詩人オシップ・マンデリシュタームは、概してチェーホフを容赦しなかった。戯曲『ワーニャ伯父さん』についてはこう書いている。

「何という表現力を欠いた退屈なパズルか。たとえば、ダンテ『神曲』のじょうご型の構図を理解するほうがまだ易しい。『神曲』には、何層もの円環だの、複雑な道程だの、天球の天文学だのがあるが、チェーホフのやたらと細かいパスポート風のたわ言よりは、理解しやすい…。チェーホフは、実在しない人間の「汚泥」から、すくい網でサンプルを取り出そうとしているようなものだ(*無意味な、やたらと細かいディテールにこだわっていることを皮肉っている)。チェーホフのストーリーの本質は、人々が一緒に住んでいて、決してお互いに離れることができない、というだけのことだ。こういう登場人物たちに、たとえば『三人姉妹』に、汽車のチケットでも渡してやれば、それで戯曲は終わってしまうだろう」。こうマンデリシュタームは考えた。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。